AI(人工知能)を搭載した車の自動制御運転の安全性はどうなの?

という疑問が湧きます。

安全センサーがたくさん設置されていてあらゆる条件に適応するよう

に走行テスト中です。

自動運転段階はレベル0から5までありレベル5で完全自動運転車にな

ります。

現在はレベル2から3の40%台を進行中であり、完全自動運転に到達す

るには高いハードルが何ヶ所あり苦難の道が続くようで四半世紀以上

の年月がかかるような感じです。

安全面で、安心かといえば安心できないのがAI(人工知能)搭載車だ

と思いますが?

ステップを踏んでいって安全性がアップするものだと思います。

最終的には、人間の柔軟な処置も必要なところが出るのではと考えます。

交通法令が変更となれば、直ぐにAI(人工知能)を搭載した車は対応

できるのでしょうか?

AI(人工知能)は鋭い洞察力で対処しますから大丈夫ですと・・・?

人間はすぐに対応できますけど!

ちなみにAI(人工知能)を搭載した自動運転車は本当に安全なのか、

そして完全自動化に進んでいますが、現在迄の状況を紹介します。

1. 自動運転

1)自動運転とは、運転手が自動車を操縦せずとも走行が可能になる技

術です。

近年急速に成長を遂げている技術分野で「ITS(高度道路交通システ

ム)」と呼ばれています。

仮に自動運転技術が完成し、AI(人工知能)などによる操縦が可能に

なれば、人間による運転よりも安全かつ円滑な運転が実現すると言わ

れており、渋滞の解消などにも繋がると期待されています。

2. 自動運転技術

2.1 レベルは「0」から「5」までの6段階あります。

自動車運転技術は6段階に分かれており、ドライバーの運転における負

担が減っていくに連れてレベルが上っていきます。

各レベルと特徴を以下に記します。

| レベルの段階 | 技術内容 | 主なシステム |

| レベル0 | ドライバー自身のみ運転操作 | 装備なし |

| レベル1 | 運転支援(車両制御) | 自動ブレーキシステム ACC(クルーズコントロール)LKAS(レーンキープコントロール) |

| レベル2 | 特定条件下での自動運転 | ACC+LKAS組み合わせ 自動運転による追い越し機能や合流機能 |

| レベル3 | 条件付自動運転 | システムの自動運転操作に加え状況に応じて、ドライバーが運転操作を対応する |

| レベル4 | 特定条件下のおける完全自動運転 | 決められた条件下に応じてシステムがすべての運転操作を担当 |

| レベル5 | 完全自動運転 | システムがすべての運転操作を担当 |

2.2 レベル0~5まで概説

レベル0 ドライバー自身の運転操作のみ

自動運転の機能がついていない乗用車で、「普通の車」を意味し、す

べての運転操作をドライバー自身が行います。

システムによる運転サポートはありません。

前方衝突警告などのアラートがついていても運転への制御ではないの

で「レベル0」に分類されます。

レベル1 運転支援(車両制御)

ハンドル操作や加速・減速などの運転のいずれか1つを、車が支援して

くれるものを指します。

ドライバーの運転操作を、システムが車両本体へ、前後もしくは左右

の制御でサポートします。

すでに実用化しており、代表例は、「急な危険発生時の事故回避」

「車間距離の維持による追突回避」「車線はみ出しによる他の走行車

両との接触を避ける機能」です。

事故が起きそうな状況を車で判断して自動ブレーキする機能や、車の

走る・止まる動作を自動でしてくれるACC(アダプティブ・クルー

ズ・コントロール)がここに分類されます。

「運転支援」の例

①「自動ブレーキ機能」

②「クルーズコントロール」による車間距離を維持します。

③「レーンキープアシスト」システムによる車線を維持します。

レベル2 特定条件下の自動運転

ドライバーの運転操作を、システムが車両本体へ、左右と前後両方の

制御でサポートします。

代表例は、「自動ブレーキ」「レーンキープアシスト機能」の両立です。

高速道路走行時にステアリングを自動で操作し、追い越し車線へ移動

する、あるいは車線への合流をアシストする機能などがあてはまります。

ただし周囲の状況を確認する必要があることに変わりはなく、基本的

に一定時間ステアリングから手を放しているとシステムが解除される

などの機構を搭載しています。

「特定条件下での自動運転」の例

①自動ブレーキとレーンキープアシスト機能の両立

②高速道路におけるステアリングの自動操作

③追い越し車線へ車線変更

レベル3 条件付自動運転

高速道路上などの決まった条件下でのみ、システムがドライバーに

代わり運転操作を行います。

ただし、システムより要請があれば乗車しているドライバーが運転操

作を代行しなければなりません。

また、交通量が少ない、天候や良好な視界など、運転しやすい環境が

整っていることも条件です。

事故などの責任はドライバーが負います。

「条件付自動運転」の例

①高速道路などの一定の条件下で、システムが運転操作をしてくれます。

「自動パイロットシステム」

②加速から操縦、制動をすべてシステムが操作する。

③システムが必要とした場合のみドライバーが操作を担当する。

レベル4 特定条件下での完全自動運転

システムがドライバーに代わり「運転操作」を行います。

レベル4になると、ドライバーによる運転操作が不要で事故などの責任

もシステムが負います。

ただし、ドライバーの操作が不要なのは交通量が少ない、天候や視界

がよいなど、運転しやすい環境が整っている場合のみです。

現在レベル4を採用する車種はありません。

ボルボが2022年にレベル4搭載車を発売するという話もありますが、

レベル4を実用化するためには法律の整備も必要になります。

そのため、自動車自体は完成していても法律面で実現できないという

可能性があります。

「条件付自動運転」の例

①高速道路などの一定の条件下で、システムが運転操作をしてくれる

「自動パイロットシステム」です。

②アクセルからブレーキ、ステアリング操作をすべてシステムが担当

します。

③緊急時の対応もシステムが担当します。

レベル5 完全自動運転

システムがドライバーに代わり「すべて」の運転操作を行います。

乗車しているドライバーに運転操作が必要ありません。

「完全に」システムが自動運転を担当します。

今までドライバーが担当していた操作が不要となり、負担がなく目的

地への移動が可能となるのです。

「完全自動運転」の例

①すべての条件下で、システムが運転操作をしてくれる「自動パイロ

ットシステム」です。

②アクセルからブレーキ、ステアリング操作をすべてシステムが担当

します。

③緊急時の対応もシステムが担当します。

2.3 これからの完全自動運転までの流れの概説

完全自動運転(レベル5)はいつ頃実現するのか?

現状、「レベル2」の自動運転技術が実用化され、2020年には「レベ

ル3」が公道での走行を法律改正により認可される予定で進んでいま

す。

日本国内でのレベル5の実現は容易ではないだろう?

国土交通省が提唱する「官民 ITS 構想・ロードマップ 2019」では、

以下のように記載されています。

①2025年頃を目途に「レベル4」「高速道路での完全自動運転システム」の市場化

②高速道路での完全自動運転トラックの実現

③限定地域での無人自動運転移動サービス(バス・タクシー)の実現

④自家用車を含めて、「レベル5」完全自動運転の実装には時間を要す

ると考えられる。

現状、2025年を目途に「レベル4」である「特定の条件下での自動運

転」の実現を目指した取り組みが行われています。

しかし、「レベル5」の「完全自動運転」については実現に時間を要す

ると考えられているのです。

理由は「車両の普及」が挙げられています。

現状の日本の自動車保有台数は8,000万台とされており、すべてに自

動運転技術が備わるには、15年以上の年月が必要と考えられているか

らです。

よって、早期の法律改正が実現した場合でも、日本国内を走るすべて

の車両が完全自動運転に切り替わるには相当な期間が必要となるでしょう。

完全自動運転に向けての課題

完全自動運転に向けての課題が複数存在します(以下4項目)

いずれも、今後の自動運転普及に大きく関係してくる重要点です。

①車両の安全基準の整備

②技術の開発や導入、普及への支援

③交通事故時の責任のあり方

④運転免許制度のあり方

特に、今話題となっている重要点は「交通事故時の責任のあり方」です。

特に、「レベル3」の自動運転技術が認められると今後問題点として浮

上してくるのではないでしょうか。

レベル3の場合、基本はシステムが運転する仕組みとなっています。

しかし、システムが指定の条件下を外れた場合、ドライバーが運転操

作を引き継がなければなりません。

万が一、ドライバーが運転操作をしている最中に交通事故を引き起こ

した際の責任所在が問題となるのです。

国土交通省の保安基準にて、以下の機能の搭載を義務付けています。

①自動運転装置の切り替え記録装置の搭載

②条件外でのシステム起動不可機能の搭載

③居眠り防止など監視機能の搭載

自動運転が実現すると同時に、事故が生じた際のドライバーの責任所

在を明確にできるかどうか。

責任所在を解明するには、車内外を監視しているAIやビデオ類・色々

の設備等の設置で監視することが重要で設置が当然義務付けられるこ

とが必要と思います。

今後の自動運転普及を大きく影響するでしょう。

3. まとめ

1)現状、「レベル2」の自動運転技術が実用化され、2020年には「レ

ベル3」が公道での走行を法律改正により認可される予定で進んでいま

す。

2020年自動車メーカーのホンダは、レベル3の自動運転機能を搭載し

た乗用車を年内に発売すると発表しました。

高速道路を一定条件のもと、すべての操作をシステムが担うレベル3

搭載車の実用化は世界初であります。

その車はホンダ・レジェンドで安全基準を満たしていると、国土交通

省から「型式認証」を取得しています。

高速道路が渋滞しているか、渋滞に近い状況で、50km/h以下の速度

で走行している場合などの条件で、システムがドライバーに変わって

ドライビング操作を行うことが可能になるとのことです。

2)2025年を目途に「レベル4」である「特定の条件下での自動運転」

の実現を目指した取り組みが行われています。

3)日本国内での「レベル5」で定められている「完全自動運転」の実

現は容易ではないだろう。

4)現状の日本の自動車保有台数は8,000万台とされており、すべてに

自動運転技術が備えつけるには、15年以上の期間がかかります。

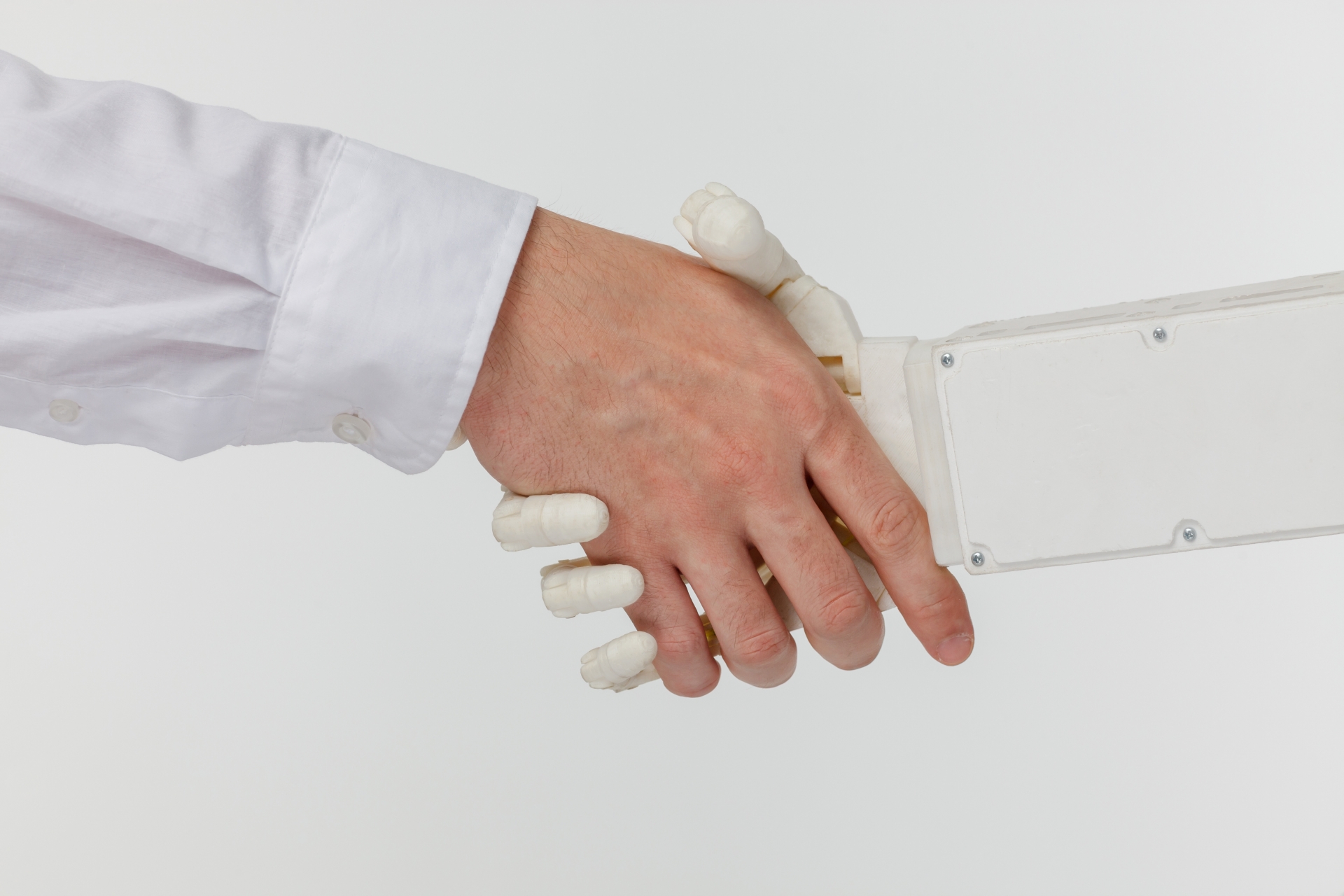

5)安全性の確保ではシステム(人工知能)とドライバーが慎重に確認

しながら操作していかないといけません。

「レベル3」の自動運転技術が認められると「機械と人」の運転操作と

なりますので、ヒューマンエラー・誤操作が起きることも考えられます。

お互いにバックアップを十分とりながらやっていかないといけません。

今後色々上がってくるのではないかと思われます。

問題点として「交通事故時の責任のあり方」も浮上してくるのでは?

コメント